EmacsのFunction key設定を公開

あまり役に立つTipsではありませんが、自分の設定を公開します。みなさんの「私の場合は…」というのを教えていただけると嬉しいです。

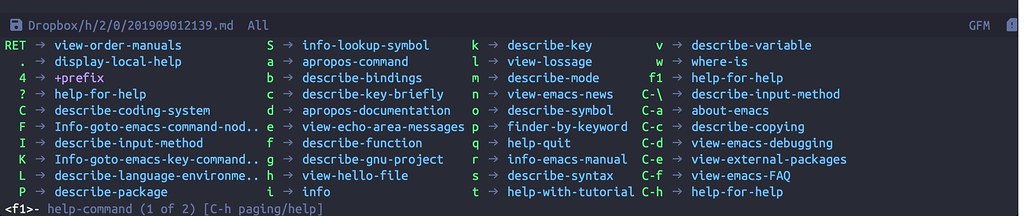

F1:help-command

F1は、Deaultでいろんなhelp-commadへのprifixとして設定されているのでそのまま使います。which-key.el を導入することで各コマンドのガイドがミニバファーに表示されるので便利です。

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; which-key

(require 'which-key)

(add-hook 'after-init-hook #'which-key-mode)

F2:hydra-compile

一般的には此処に、M-x compileを割り当てている人が多いと思います。私はいろんな作業をmakefaileで自動化しているので目的に応じてコマンドが使えるようにhydraでメニューを設定して割り当てています。

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; compile

(bind-key

[f2]

(defhydra hydra-compile (:color red :hint nil)

"

🗿 Compile: make _k_ _a_ll _u_pftp _m_ove _b_klog _g_it _c_lean 🐾 "

("k" my:make-k :exit t)

("a" my:make-all :exit t)

("u" my:make-upftp :exit t)

("m" my:make-move :exit t)

("g" my:make-git :exit t)

("b" my:make-bklog :exit t)

("c" my−make-clean)))

F3:iconify-or-deiconify-frame

emacsclient使用時という条件下でフレームのポップアップ/最小化をtoggleさせます。

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; iconify-or-deiconify-frame

(bind-key "<f3>" 'iconify-or-deiconify-frame)

F4:Toggle current buffer and scratch buffer.

カレントバッファーとScrtchバッファーとをtoggleさせます。

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Toggle current buffer and `*scratch*` buffer

(defvar toggle-scratch-prev-buffer nil)

(defun toggle-scratch()

"Toggle current buffer and *scratch* buffer."

(interactive)

(if (not (string= "*scratch*" (buffer-name)))

(progn

(setq toggle-scratch-prev-buffer (buffer-name))

(switch-to-buffer "*scratch*"))

(switch-to-buffer toggle-scratch-prev-buffer)))

(bind-key "<f4>" 'toggle-scratch)

F5:quickrun

ごくたまに perl や ruby などのミニスクリプトを自作することもあるのでquickrunで簡単に試運転できるようにしています。